【 新 着 情 報 】

現在募集中のセミナー

【WEB研修】2025年10月26日(日)RRSを深掘り!RRSと急変対応を極める!セミナー

【対面研修】2025年12月13日(土)・14日(日):シミュレーション学習で楽しく学ぶ急変対応!

*WEBコースはお顔出し、声出しはありませんので安心して聴講できます。

◯mikaru に掲載されました!:https://mikaru.jp/column/detail/472/

・mikaru公式サイト:https://mikaru.jp/

・mikaru求人一覧:https://mikaru.jp/offer/

RRSの運用と急変予測トレーニング(日本看護協会出版会)

「その“なんかおかしい”が、命を守る判断に変わる。」

“違和感があったけど、様子を見てしまった”――この一瞬の判断が、患者の予後を分けることがあります。

本書は、病棟における患者急変の“兆し”を見逃さず、迅速かつ適切にRRSを活用できるチームづくりを支援する、体系的RRS教育テキストを目指しました。

登場するのは、あなたの病棟でも起こり得る15のリアルな事例集。その一つひとつが、「病態の進行」と「スタッフの判断のリアル」を描き出します。本書の魅力は、読者が自分の判断を“追体験”できる構成にあります。違和感の芽をどう見出し、どう言語化し、どう報告するか――そのプロセスを物語形式で描き出し、読み進めるうちに「もし自分ならどう判断するか」「どこで気づけたか」と思わず立ち止まらせます。判断ミスの事例や“ためらい”の心理にも触れ、単なる知識の習得ではなく“行動につながる学び”を提供します。

また、先進的なRRS運用事例も収録。多職種連携・教育体制の整備・文化的浸透といった、RRSの導入に伴う“現場の壁”にどう向き合うかについても、リアルな知見を共有しています。

日本救急看護認定看護師会

2025年度の年会費は受付中です。しくみネットにログインし、マイページからお手続きください。

日本救急医学会九州地方会(看護部会)研修

メールでご案内のパスワードを入力してダウンロードをお願いいたします。

設置期日:10月5日〜10月30日

*アルファベットは小文字と大文字がありますので正しくご入力ください。

ワンランク上のアセスメントへ!シリーズ

RRSを深掘り!RRSと急変対応を極める!セミナー

Zoom:2025年10月26日(日)

絶賛受付中(講師;宇野 氏)

RRSやMET、RRT、CCOTなど急変対応でお困りの看護師に必見です! RRSの基礎教育だけなく、RRSの普及と個人の知識・スキル向上を目的に、どのような段階でRRSを起動すべきなのか。また、RRSのエビデンスや国内外の動向の紹介、RRS症例など事例検討を交えながら、段階的なプロセスの理解と生理学からアセスメント技術、急変に対応する行動力を身につけられるようにするための知識とスキルを学習していきます。

事例をつかって学習した知識を使ってみるプログラムも用意しています。院内でシステム構築にお困りの方にもぜひ活用してほしいセミナーです。

2025年も開催決定!

大好評!iMEP✖️JDIEC合同企画

<毎回満員御礼!対面開催>

2025年12月13日(土)・14日(日):シミュレーション学習で楽しく学ぶ急変対応!

*1日コースとなります。13日も14日も同じコース内容です。ご希望の日程でお申込みください。

絶賛受付中!

*なお、iMEP CUPは2024年をもちまして終了となりました。10年間にわたりご愛顧いただきありがとうございました!

ワンランク上のアセスメントへ!シリーズ

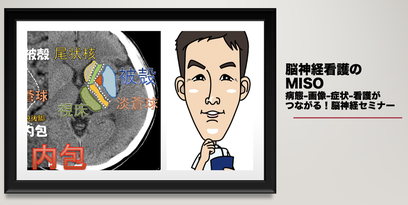

NEWとってもわかる!脳画像の虜!所見と観察と看護をつなげるセミナー

Zoom:2025年9月7日(日)

終了(講師;久松 氏)

研修を受けたら脳CT画像がみたくなります。脳の基本的な解剖と生理から、わかりやすいイラストや動画でCT画像とリンクさせ、画像を読み方を基礎から学びます。もちろん単なる画像の研修ではありません。病態と画像から症状の変化や経過をアセスメントし、実際に臨床場面(救急~リハビリ)に落とし込んで学習することで、看護のレベルをあげるための研修です!

どうしてその治療なのか?どうしてそのサインが重要なのか?何を予測的に考えて注意する必要があるのか?例えば、記録するうえでのポイント、申し送りの際のポイントなど、臨床での看護実践場面をイメージながら学ぶことができる内容となっています。ぜひ看護実践、後輩の指導に役立ててください!

コモンディジーズはその病態を理解しておけば、検査や処置、患者さんの転機をふまえた準備も予測することができ、いつ来るかわからない重症な患者さんを迎えることができます。限られた時間と人員で迎え撃つ、救急外来スタッフ必読の1冊です。

以下のコースは現在調整中です

ワンランク上のアセスメントへ!シリーズ

NEWとってもわかる!臨床重視のエコーの虜!所見と観察と看護をつなげるセミナー

Zoom:2025年4月29日(火・祝)

終了(講師;後小路 氏)

看護師が超音波検査を活用する機会が急速に増え非侵襲的かつ即時的に結果を得られるツールとして注目されています。正しく活用するためには、解剖学や病態生理学の知識だけでなく、具体的な技術と判断力が求められます。今回のWEB研修では、超音波検査の原理、機器の使い方、実際に使用する場合のポイントをわかりやすく解説します。そして、臨床で活用できることに焦点を当て、画像の見かた、所見の意味すること、予測的な観察とアセスメント、看護をつなげられるように診療看護師/救急看護認定看護師が解説していきす!

このセミナーを通じて、超音波検査スキル習得の第一歩を踏み出してみませんか?これであなたも超音波(エコー)の虜です。

ワンランク上のアセスメントへ!シリーズ

今こそ学びたい!これがECMO看護のポイント!セミナー

終了

VV-ECMOの管理が必要な患者さんを初めて担当する方や、担当したことはあるけど、よく分からない、そんな方を対象に、VV-ECMOの管理が必要な患者さんへ看護を提供するために必要な基礎知識を学習していきます。指導者としてご活躍されている方や、病棟内でECMOチームを組織されている方にも、指導時や、チームの構築について今後の参考にできるような内容も含めています!

講師は前橋赤十字病院でECMO装着中の患者を多数看護した経験があり、専門書籍にも執筆されている栗原先生です!

ワンランク上のアセスメントへ!シリーズ

ショックの達人!最新の知見と対応を徹底マスター!セミナー

終了

ショックの認知は血圧だけではありません!しかも初期には拡張期血圧があがる?えっ、下がるんじゃないのー?脈圧ってなに?臓器への血流障害ってどうやって考えたらいいの?そんな疑問に宮田先生がわかりやすく解説します。

そこにはどのような人体のしくみや反応があるのか、病態のメカニズムとモニやリングやフィジカルアセスメントの学習から、予測的な観察の視点とアセスメント力を養いワンランク上の看護を目指しましょう。

新人さんからベテランナースまで絶対にはずさないセミナーです。学生さんも参加可能ですよ!

ワンランク上のアセスメントへ!シリーズ

在宅看護における急変判断と対応!緊急?経過観察?セミナー

終了

臨床現場で「何か変だ⁈」、「このまま様子をみて大丈夫か⁈」、「バイタルサインは正常だけど…」など曖昧で判断しきれない状況や対応に戸惑ったことはありませんか?

研修では、在宅看護を通じて患者の状態やその状況・環境を見抜く力をつけるとともに、判断までのプロセスも学べます。また、身体所見やバイタルサインその他の情報をどう解釈・判断し行動するかを一緒に考えます。

JDIECのコンセプト

JDIECは、患者の救命、そして、患者、家族の身体的、心理的苦痛を緩和する救急ケアの開発を目的に開設しました。

日本国内では、さまざまな研修が開催されていますが、研修で培った知識が臨床で活かすことが少なく、研修と臨床が乖離している状況であると感じています。

私たちが提供する研修は、研修のための研修ではなく、kolbの経験学習モデルを参考に、臨床現場の実践をゴールとして捉え、学習を支援していくことです。私たちは教育のプロとして、ID(インストラクショナルデザイン)をもとに、「偶発的な」学習ではなく、「意図的な」学習を設計しています。

看護師は身体的、心理的、社会的側面から患者の問題を捉え、それらの問題を確実に解決しなければなりません。そのためには、クリティカルシンキング(批判的思考能力)、問題解決能力を高め、看護実践能力を身につける必要があります。これらの能力を育成するために、多くの学習法を取り入れながら、学習を進めていきます。知識の提供だけではなく、知識を創造させ、そして、知識の構造化を図ります。その学習法の一つとして、シミュレーション教育を取り入れ、皆様の学習を支援していきます。

写真引用:http://www.chikyudori.com/japan/tsunoshima-bridge/#comment-280

使用許可を得て掲載しています。

JDIEC 一般社団法人 救急ケア開発研究所

(日本救急看護認定看護師会事務局)

〒811-3112

福岡県古賀市花見東5丁目16-38

e-Mail: jdiec99@gmail.com